Histoire et patrimoine

Le site du Temple Neuf occupe une place singulière dans l’histoire de Strasbourg: depuis plus de huit siècles, des chrétiens de différentes confessions et langues s’y efforcent de donner corps à une vie digne de l’humanité de Dieu.

Eglise des Dominicains, puis Temple Neuf, 1260-1870

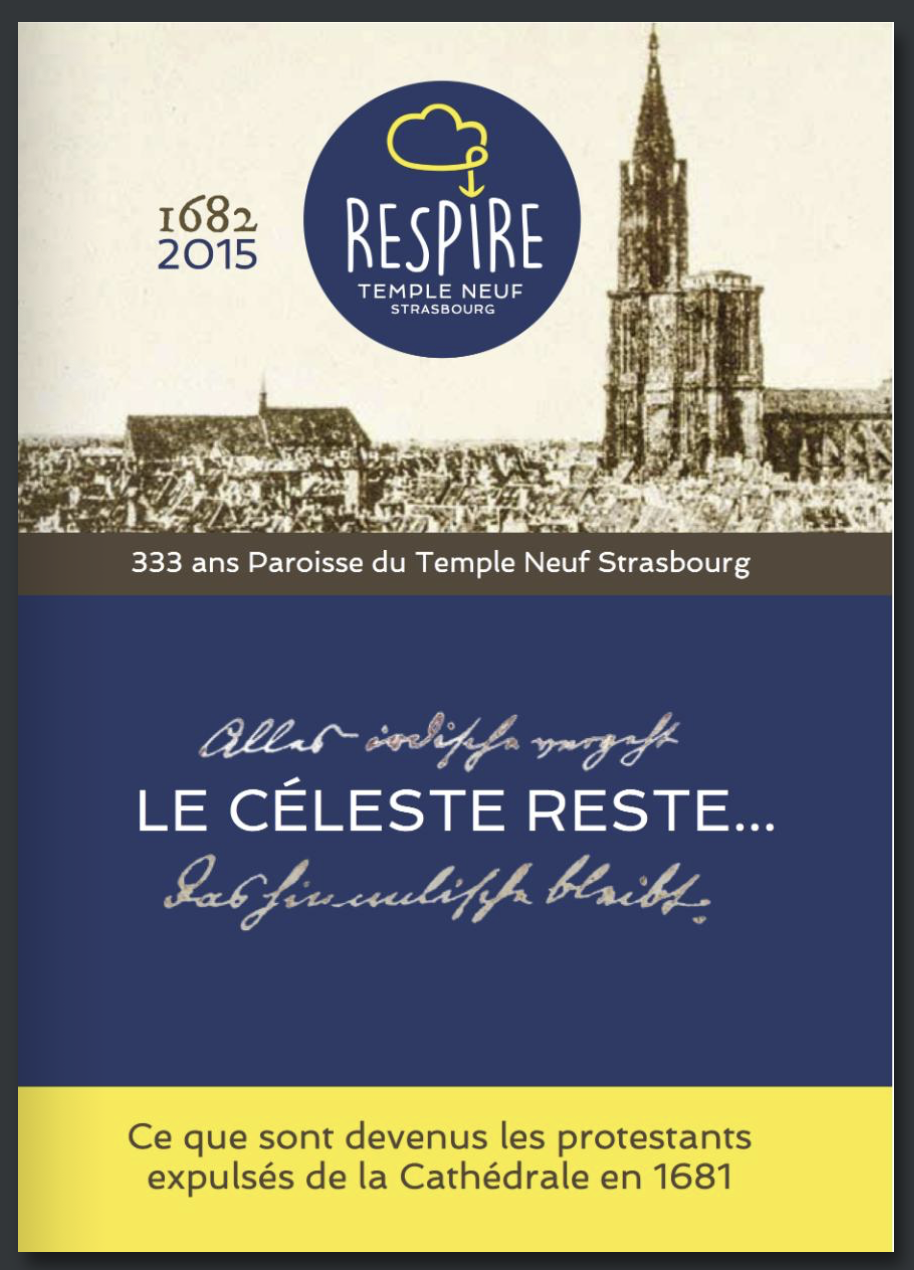

(Gravure en haut) Vue de l'ancien Temple Neuf en 1855 à partir de la plateforme de la Cathédrale. On reconnaît la Maison Haerter, en face du chœur (la bibliothèque), nouvellement construite en 1852.

Nouvelle église du Temple Neuf, inaugurée en 1877

(Photo en bas) La même perspective montre que le nouveau Temple Neuf a bien été construit à l'emplacement de l'ancienne nef, pendant que le chœur a laissé la place à un immeuble résidentiel.

Jalons de 800 ans d'histoire

L'essentiel

Le couvent des Dominicains, établi sur ce site en 1251, était un haut lieu de la pensée européenne du Moyen Age. Maître Eckhart et Jean Tauler y ont donné forme aux idées de la «mystique rhénane».

Jean Calvin a été le premier pasteur, en 1539-41, de la communauté huguenote de Strasbourg qui s'est réunie dans le chœur de l'ancienne église des Dominicains jusqu'en 1563. Calvin y a publié la première édition du «Psautier français», livre de chant des églises réformées.

La paroisse luthérienne de la Cathédrale, expulsée par Louis XIV en 1681, s'est installée dans l'église des Dominicains, rebaptisée en allemand «Neue Kirche», traduit plus tard par « Temple Neuf».

La bibliothèque de Strasbourg occupait le chœur aménagé de l'église depuis 1765. Elle abritait une des plus importantes collections de livres de son temps.

Incendie et reconstruction. Touchée par des obus incendiaires, le 24 août 1870, l'ancienne église a été détruite dans les flammes, ainsi que la bibliothèque. Le nouveau Temple Neuf a été construit en 1874-77 dans un style néo-roman.

1260

Les frères Dominicains, installés dans le quartier de Finkwiller à Strasbourg depuis 1224 - un quartier peu habité en ce temps-là, infesté de marais et situé hors des murs de la ville - ressentent le besoin de s’établir dans un endroit plus salubre et, surtout, plus central. Ils achètent un terrain près de la Cathédrale et y réalisent une extension d’une chapelle (du 9e siècle ?) dédiée à saint Barthélemy. Les travaux pour leur nouvelle église démarrent en 1254, elle est consacrée en 1260.

Photo : La première pierre de l'église construite en 1254, retrouvée en 1873.

1308

Des travaux sont entrepris pour l'église des Dominicains, devenue trop petite. Plutôt que de la démolir, on en réutilise un des bas-côtés et la nef, et on leur adjoint une seconde nef ainsi qu’un collatéral. L’ancien choeur est quant à lui détruit pour faire place à un édifice trois fois plus long que le précédent et plus haut que la nef. De par sa taille, cette église de conception profondément originale devient la deuxième église de Strasbourg - après la cathédrale -, et marque fortement l’esprit des habitants de la cité.

Dessin : Le couvent des Dominicains avec l'église, vers 1450

1314/1322

Le théologien dominicain Maître Eckhart est le fondateur du courant spirituel que l'on appelle la "mystique rhénane". Lors de son séjour au couvent strasbourgeois, de 1314 à 1322, il se consacre à la rédaction de ses ouvrages, prépare des commentaires de l’Ecriture et accompagne spirituellement de nombreuses communautés de Dominicaines : elles appréciaient les conseils qu’il leur donnait et les sermons qu’il prononçait dans leurs églises. Deux grands prédicateurs dominicains furent ses disciples immédiats, d'autres ont été influencés par ses écrits : Jean Tauler (vers 1300-1361) et Rulman Merswin (1307-1382).

Peinture : Portrait (imaginé) de Maître Eckhart

1361

Jean Tauler est né à Strasbourg vers 1300. Dès 14/15 ans, il entre au couvent des Dominicains et y suit leur cycle de formation, notamment par l’enseignement de Maître Eckhart. Plus tard, son activité de prédication et de direction spirituelle se déploiera surtout à Strasbourg où se trouvent sept couvents de Dominicaines et de nombreuses maisons de béguines. Il y est également en relation avec de nombreux laïques, souvent liés au vaste mouvement rhénan des « Amis de Dieu ». Il meurt à Strasbourg le 16 juin 1361, date inscrite sur sa pierre tombale.

Photo : La pierre tombale de fr. Tauler qui se trouve au fond de l'actuel Temple Neuf. Tel Jean-Baptiste, Jean Tauler désigne de son doigt l’Agneau mystique brandissant la croix de la Résurrection devenue hampe de bannière. Cette représentation exprime la victoire de la Vie sur la mort.

Après 1370...

Le mouvement des Dominicains commence à perdre de son envergure, et ce pour plusieurs raisons : la non-observance de la règle, l’abandon du principe de pauvreté personnelle, l’effondrement des ressources, une rivalité avec le clergé séculier et les chapitres de la ville.

Dessin : "Danse macabre", fresque réalisée en 1474 par le peintre Léonard Heischer pour le couvent des Dominicains sur les murs de l'église, redécouverte en 1824, détruite en 1870.

1523

Les nouvelles idées évangéliques gagnent Strasbourg. Le curé de la paroisse de la Cathédrale, Matthieu Zell, prêche dans un sens luthérien et se marie avec Catherine Schutz, ce qui suscite un grand écho dans la ville. Leur union a été célébrée par Martin Bucer, un Dominicain défroqué, lui aussi brillant théologien, marié et installé dans la ville.

Gravure : La Cathédrale, lieu de culte protestant principal de Strasbourg de 1529 à 1681.

1529

La messe est supprimée à Strasbourg. Deux ans plus tard, les quatre derniers Dominicains quittent le couvent, laissant à la ville les bâtiments et la fortune que trois siècles d’habile gestion et de dons généreux avaient constitué. La Réformation constitue une profonde rupture pour le site des Dominicains. Le couvent, après sa fermeture, est transformé en lieu d’enseignement. Le conseil de la Ville confie la fondation et l’administration du "Gymnase" (dit également collegium ou Haute Ecole) à l'humaniste Jean Sturm ; l'école ouvre ses portes en 1539. En 1621, la Ville obtiendra de l’empereur la création d’une université de plein exercice sur le site.

Photo : Maquette du site de l'ancien couvent des Dominicains, devenu "Haute Ecole", puis université.

1538

Le choeur de l'église, qui est fermée depuis le départ des derniers Dominicains, sert de lieu de culte aux réfugiés protestants étrangers, français, italiens et espagnols. Le premier pasteur est Jean Calvin, de 1538 à 1541. Il y fonde la première église de type 'calviniste', instaurant les quatre ministères de pasteurs, de docteurs, de diacres et d'anciens, qui font l'originalité de son modèle d'Eglise (developpé ensuite à Genève). Calvin profile aussi une nouvelle forme de liturgie, manifesté notamment par le psautier chanté en français (cf. > 1539). Rappelé par la ville de Genève, Calvin quitte Strasbourg en 1541. Le culte réformé français continue d'être célébré dans le choeur de l'église jusqu'en 1563.

Gravure : Jean Calvin prêche dans le choeur de l'ancienne église des Dominicains

1539

Si les paraphrases de psaumes et leurs mélodies sont étroitement associées à la Réforme protestante, l'édition la plus diffusée en France a été celle du «Psautier de Genève», de 1562. Or, son origine se trouve dans la communauté de langue française à Strasbourg des années 1539-41, réunie à l'église des Dominicains. Le pasteur, Jean Calvin, y avait édité 18 «Pseaulmes et cantiques» à partir de paraphrases en français de Clément Marot et de mélodies chantées à la Cathédrale. Ce recueil deviendra le principal livre de chant des calvinistes.

1546

Lors de la guerre de la Ligue de Smalkalde, le Magistrat de Strasbourg utilise l’église des Dominicains pour y déposer ses approvisionnements en armes, munitions et vivres. Après sa victoire militaire sur l’armée protestante en 1547, l’empereur Charles Quint impose un Interim, ou règlement provisoire: la cathédrale doit être restituée à l’évêque catholique pour une période de dix ans. La paroisse protestante, qui se réunissait jusque-là à la cathédrale, reçoit en échange l’ancienne église des Dominicains. Remise en état, elle est rouverte le 9 février 1550. Après le retour du culte protestant dans la cathédrale, en 1561, l’église des Dominicains est fermée. Durant 120 ans, elle sera utilisée comme entrepôt de toutes sortes de matériaux pour les travaux de la ville.

Dessin : Plan de Strasbourg par Conrad Morant, 1548 : on aperçoit l'église des Dominicains.

1681

L’église des Dominicains n’est rouverte que lorsque Louis XIV impose de rendre la cathédrale au culte catholique, après l'annexion de Strasbourg au royaume de France. Elle sert à nouveau aux Protestants, sous le nom de «Prediger-Kirche» ou «Neue Kirche». Mais elle est dans un grand état de délabrement. En raison des frais élevés de remise en état, le Magistrat lance un appel à la générosité de tous les protestants strasbourgeois, paroissiens et paroisses voisines. Cet appel est couronné de succès. Grâce à ces dons, mais aussi à la bonne volonté des artisans qui exécutent à prix réduit - voire gracieusement - les travaux, l’église est rapidement réutilisable.

Dessin : La double nef de l'ancien Temple Neuf : l'assemblée était orientée en direction de la chaire (à gauche), à travers la rangée de colonnes au milieu.

1749

Les frères Silbermann, facteurs d'orgue strasbourgeois, installent dans le Temple Neuf un de leurs plus beaux instruments, inauguré le 16 novembre 1749 par Jean-Daniel Silbermann lui-même. Les offices tenus dans l’église sont nombreux et variés. On y célèbre aussi des cérémonies officielles. Le 8 février 1751, les obsèques du Maréchal de Saxe donnent lieu dans l’église à une brillante cérémonie.

1770

Le grand historien Jean-Daniel Schoepflin transforme le choeur de l’église en musée, et cède à la bibliothèque des manuscrits latins, grecs, égyptiens et relatifs à l’Alsace.

1793

Sous la Révolution, le culte de toutes les confessions est interdit, pour être remplacé par celui de l’Etre suprême à la cathédrale. L’église est alors réquisitionnée pour de prétendus impératifs de défense nationale et dépouillée de tous ses ornements et mobiliers. Elle est transformée en grange à blé, puis en porcherie. Les pasteurs Blessig, Eissen et Oertel du Temple Neuf sont déclarés suspects ou déportés, partageant le sort de milliers de Strasbourgeois considérés comme ennemis de la Révolution. Cette pesante Terreur s’amenuit le 26 juillet 1794, lorsque Robespierre est renversé. Après un nettoyage complet, les paroissiens reprennent possession de leur église en juillet 1795.

Gravure : Vue du Temple Neuf au 19e siècle

1590-1870

Le choeur du Temple Neuf devient dépositaire de l’une des plus prestigieuses bibliothèques d’Europe. Depuis la première bibliothèque publique, fondée en 1531 et installée au Temple Neuf en 1590, la bibliothèque du Temple Neuf s’est enrichie des dons et legs des professeurs et érudits locaux. Suite à la Révolution, plus de 100 000 volumes pris sur les établissements religieux et les familles nobles émigrées s’ajoutent à la Bibliothèque. Parmi les nombreux manuscrits, on trouvait le célèbre Hortus Deliciarum, les écrits des grands mystiques médiévaux (Eckhart, Tauler), les lois siciliennes de l’Empereur Frédéric II, les actes du procès de Gutenberg.

Graphiques : Les salles de lecture et magasins de la bibliothèque municipale et universitaire, installés sur 3 étages sous les voûtes du choeur du Temple Neuf

avant 1870

Appelée selon la terminologie française «Temple Neuf», la nef devient l'église métropolitaine du culte luthérien en France, accueillant les cérémonies officielles liées à la monarchie. Dotée de cinq, puis de quatre pasteurs, elle abrite une des plus grandes et prestigieuses paroisses protestantes de France au XIXe siècle, constituée en Consistoire.

Dessin : la place du Temple Neuf avec la façade principale de l'église en 1834

1840-1870

Au XIXe siècle, l’église du Temple Neuf était un lieu privilégié de la musique dite « sacrée ». Grâce à son orgue Silbermann, elle offrait un cadre exceptionnel, notamment pour les oratorios. En 1842, l’Académie de chant y interpréta la Création de Haydn. De 1854 à 1869, la Société de chant sacré, rattachée à la paroisse, y fit entendre des œuvres majeures, dont l’Elie et le Saint-Paul de Mendelssohn, le Messie de Haendel, le Requiem de Mozart, et bien d’autres.

1842

François Haerter était pasteur au Temple Neuf de 1829 à 1874 ; il était considéré comme l’animateur principal d’un courant « piétiste ». Un grand nombre des catéchumènes de Haerter suivaient l'instruction religieuse encore pendant deux ans après leur confirmation. En 1836, quelques jeunes filles qui avaient reçu plus fortement l'empreinte de cet enseignement décidèrent de former une «Union des servantes des pauvres» dont les membres s'engageraient à consacrer les après-midi du dimanche à apporter des secours matériels et spirituels à des malades indigents ou isolés. C’est à partir de cette initiative que Haerter fonde, en 1842, l’établissement des Diaconesses de Strasbourg. Cette communauté religieuse s’est donné comme vocation d’aider la société par l’éducation de la jeunesse et le soin aux malades et aux personnes âgées.

Daguerréotypie : Portait du pasteur François Haerter

24 août 1870

La guerre franco-prussienne atteint aussi l'Alsace et Strasbourg. Lors du bombardement allemand, dans la nuit du 24 août 1870, le Temple Neuf, incendié, est détruit et avec lui la totalité des collections qui s'y trouvaient. Les pertes sont irréparables et de nombreux documents uniques disparaissent : 400.000 ouvrages, dont 3446 manuscrits sont anéantis. De l'église ne reste qu'une ruine.

Dessin : La bibliothèque en flammes ; photo : la nef détruite

1874-77

Le projet de reconstruction du Temple Neuf est confié à l’architecte Emile Salomon. Le première pierre du nouvel édifice, réalisé en grès des Vosges, est posée le 23 mai 1874. Cette même année, commande est passée auprès de Joseph Merklin pour un nouvel orgue. Il sera inauguré le 28 septembre 1877, l'église le 4 octobre. A cette époque, la paroisse du Temple Neuf est divisée en quatre communautés, ce qui permet à chaque pasteur d’avoir la sienne. Plusieurs sont des hommes d’envergure comme Georges-Louis Leblois (1853-1897), Charles Ungerer (1681-1892), Louis Kopp (1866-1898), Théodore Hoepffner (1893-1926), Gustave Haerter (1874-1903) et Paul Grunberg (1904-1919).

Dessin : Plan de construction d'Emile Salomon, architecte

1914-18

Durant la Première Guerre Mondiale, la paroisse est contrainte, comme toutes les autres, de céder les cloches et les tuyaux de l’orgue pour la production d'armes. En 1919, après le retour à la France, la grande bourgeoisie du Temple Neuf s’affirme comme le bastion de la francophilie. Deux des quatre pasteurs alors en fonction dans la paroisse sont obligés de quitter l’Alsace. Le Temple Neuf subit de nombreux départs, souvent des Allemands, expulsés ou partant de leur plein gré.

Photo : Le Temple Neuf au début du 20e siècle.